Gli ultimi studi e ricerche che si susseguono non fanno che confermare una tesi ormai assodata: gli italiani hanno perso potere d’acquisto. Il motivo principale è che i loro salari sono fermi, o peggio ancora sono andati calando nel corso del tempo, perdendo terreno in rapporto a un’inflazione galoppante. Tra famiglie in crisi che faticano a sbarcare il lunario, giovani che non riescono a rendersi indipendenti dal nucleo familiare, donne sempre più svantaggiate nei redditi e per questo meno libere, il quadro non è dei migliori. È il risultato di una curva salariale che ha smesso di crescere e che produce effetti drammatici per chi si affida al solo stipendio per sostentarsi.

Il calo negli anni

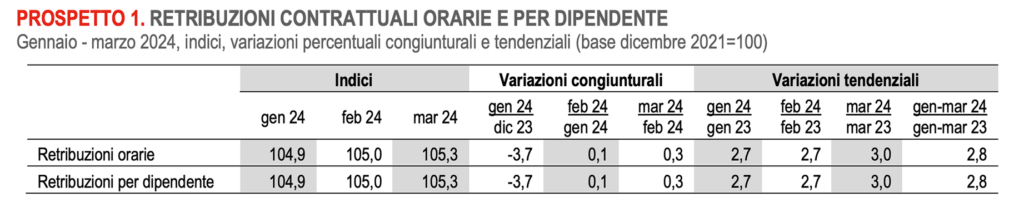

Secondo l’indice delle retribuzioni contrattuali dell’intero periodo post pandemia elaborato da ISTAT, quindi in riferimento agli anni compresi tra il 2019 e il 2023, l’aumento riscontrato nei salari è del 5,4%. Un dato apparentemente positivo, se non fosse che nello stesso periodo l’inflazione è salita del 16,2%, considerando l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (indice NIC). La perdita dei salari contrattuali in termini reali è stata quindi del 9,3%. Secondo le valutazioni dell’analisi OCSE sul Mercato del lavoro, è come se ogni lavoratore italiano avesse perso in media mille euro annuali.

L’erosione dei salari causata dai prezzi al consumo

Ma anche andando a guardare più indietro nel tempo si scopre che la dinamica dei salari italiani sconta da tempo un andamento al ribasso. È già «tra il 2015 e il 2022» scrive l’ISTAT, che «le retribuzioni annuali pro capite sono diminuite in termini reali, in larga parte per effetto dell’erosione provocata dalla dinamica dei prezzi al consumo, soprattutto nel 2022». Dipende anche dalle modalità di lavoro, sempre più precarie, non prefissate all’interno di contratti, e quindi destinate a subire una riduzione in termini retributivi.

Diminuisce il part time

«Le variazioni osservate nella composizione dei dipendenti per tipo di contratto hanno svolto un ruolo importante nel determinare la diminuzione delle retribuzioni pro capite tra l’inizio e la fine del periodo» si legge ancora. Nel 2022 l’incidenza delle posizioni di lavoro standard, ovvero quelle a tempo pieno e indeterminato, rispetto al 2015 ha perso circa quattro punti percentuali per numero di dipendenti. Quella delle posizioni part-time, sempre a tempo indeterminato, si è ridotta di circa 2,5 punti percentuali.

Precarietà e povertà

Ecco allora che lavorare non basta più a sostenersi economicamente, specie se non si è inquadrati fa tempo pieno all’interno di un’azienda. Perché intensità o al contrario precarietà del lavoro sono fattori che incidono sul rischio povertà, che raddoppia se si lavora part-time, se si ha un contratto a tempo determinato o un lavoro autonomo. Nel 2022, l’incidenza della povertà tra gli occupati con contratto part-time è il doppio di quella osservata tra chi lavora full time (19,9 per cento contro 9,7%). Un rapporto analogo si registra confrontando la quota di dipendenti con contratto a termine (16,2%) rispetto a quella dei contratti a tempo indeterminato (8,5%). In generale, poi, il rischio di povertà è più elevato della media tra i lavoratori autonomi (17%).

Crescono gli working poor

Nel complesso, il numero di occupati a rischio povertà è in crescita costante. La percentuale passa dal 9,5% del 2010 all’11,5% del 2022. Per giunta, cresce il divario rispetto alla media dei 27 Paesi membri dell’Unione Europea. Confrontando l’Italia con il resto del continente emerge come solo la Spagna ci superi nell’incidenza del lavoro povero, con una quota dell’11,7%, mentre Francia e Germania, con quote pari rispettivamente a 7,5% e 7,2% nel 2022, si posizionano sotto la media europea.

I dati internazionali sui salari

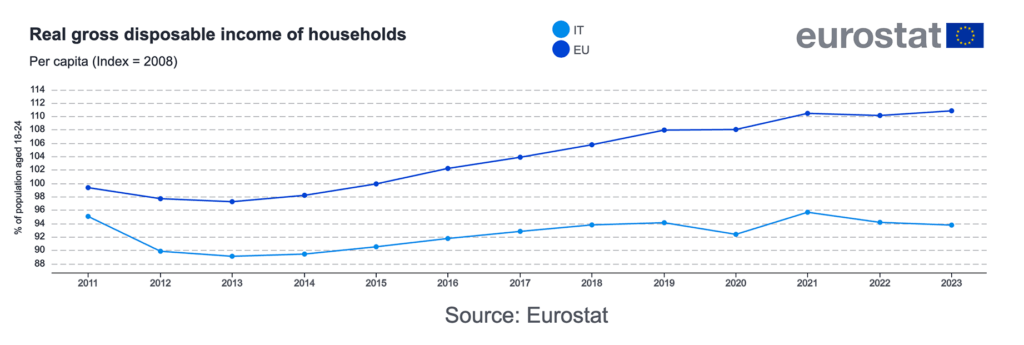

Altri dati internazionali confermano la percezione che l’Italia sia ormai scivolata in fondo alle classifiche in fatto di retribuzioni. La media dei redditi UE sale da 110,12 a 110,82, mentre in Italia cala da 94,15 a 93,74 (dati Eurostat). Rispetto al 2008, il nostro Paese ha fatto meglio solo della Grecia. E si scopre anche come da tempo siamo dietro a tutti i principali competitor europei. Basti pensare alla Spagna, che in termini di reddito reale ci ha superato ormai da una decina d’anni, ma che almeno fino agli inizi degli anni 2000 presentava un Mercato del lavoro meno sviluppato. Risultati di gran lunga superiori arrivano anche dal Portogallo, per esempio, che è di poco sotto la Germania (112,59) con 111, 57.

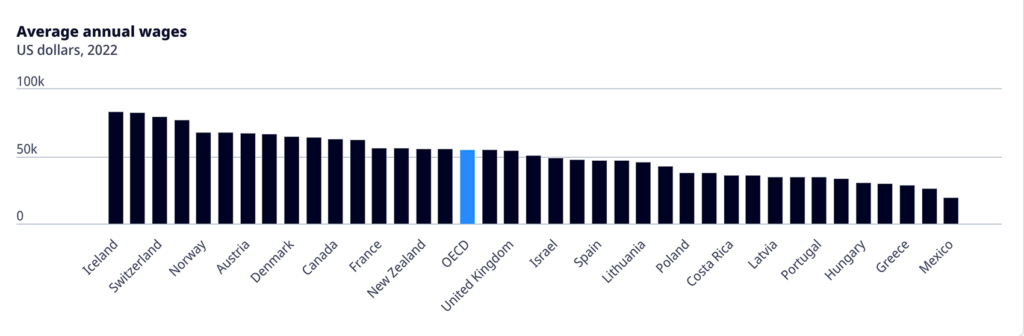

Il reddito annuale lordo

Andando a ritroso, si vede come nel 2022, il reddito annuale lordo italiano fosse pari a 47.294 dollari, ovvero circa 43.333 euro, contro una media OCSE di 55.476 dollari. Una cifra che ci vede sottotono, ma comunque basata su una stima larga, che suddivide l’intero reddito annuale per tutti i lavoratori attivi, poi spalmandolo su una settimana di lavoro piena. «Un modello utilizzato per realizzare confronti internazionali» si legge.

In tutte le classifiche l’Italia risulta insomma come Paese con le performance peggiori. La Spagna ha per esempio una media annuale di 47.328 dollari, ben 2mila più di noi. I due Paesi “cugini” superano solo i Paesi con economie meno sviluppate come Lituania, Polonia, Costa Rica, Portogallo, Ungheria e Messico. A dominare la graduatoria sono invece Islanda e Svizzera, con oltre 80mila euro di salario medio, e poi a seguire Norvegia, Austria, Danimarca. La Germania è a quota 62mila dollari di media, la Francia 56mila. Valori che per noi italiani sembrano inarrivabili.

Il salario minimo

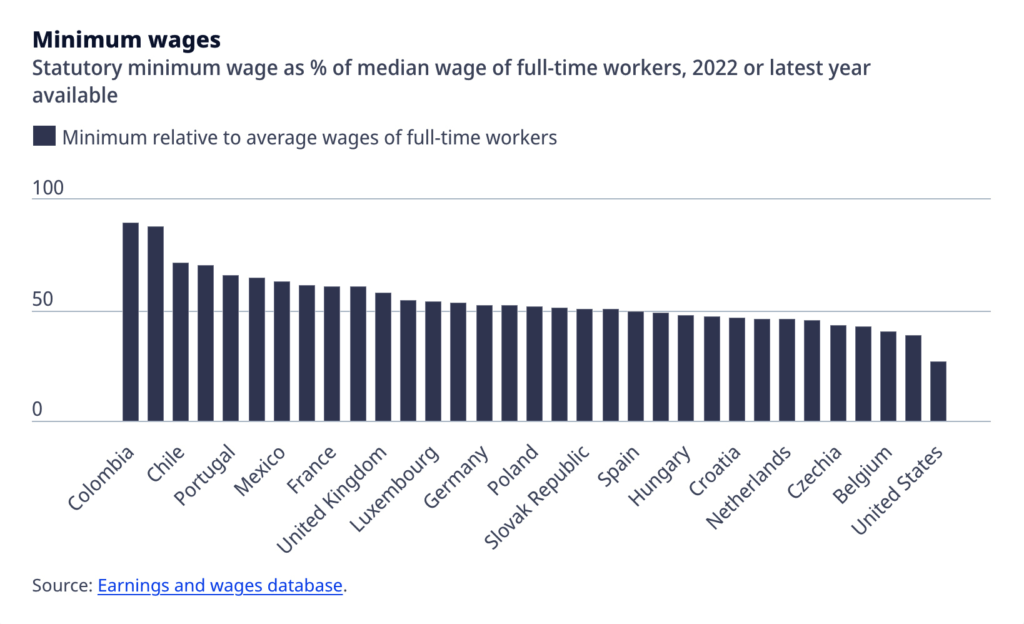

La brusca frenata dei salari non sembra tuttavia sufficiente a risollevare il dibattito sull’esigenza di un salario minimo. In Italia non c’è, e il suo ruolo dovrebbe essere ricoperto dalla contrattazione collettiva. Per ora è naufragata l’ipotesi di una proposta di legge per introdurlo. In Europa invece si va in direzione opposta. Il salario minimo è presente in 21 dei 27 Paesi dell’Unione.

Cosa cambierà

E con una direttiva approvata dal Consiglio il 4 ottobre 2022 l’UE ha stabilito nuove norme per promuovere l’adeguatezza dei salari minimi legali in Europa e contribuire a migliorare le condizioni di vita e di lavoro per i lavoratori. Per recepirla ci sarà tempo fino al 15 novembre 2024, ma in Italia gli effetti della normativa – ammesso che ci siano – sono ancora tutti da chiarire. Questo perché la direttiva poggia su due gambe. La prima punta a garantire salari minimi adeguati e si rivolge ai Paesi che hanno un salario minimo per legge, un gruppo di cui l’Italia non fa parte.

La direttiva UE

L’altro pilastro della direttiva stabilisce che debba essere implementata la contrattazione collettiva in materia salariale, ma solo in quei Paesi in cui la percentuale di lavoratori coperti dai contratti nazionali è inferiore all’80%. Tutte le stime disponibili per l’Italia indicano invece che la contrattazione collettiva ha per i nostri lavoratori un tasso di copertura, almeno formale, ben al di sopra di quella cifra (per esempio il 100% secondo l’OCSE, e il 99% per l’ILO). Dunque per il nostro Paese, che conta oltre 800 contratti collettivi nazionali, non vi sarà di fatto nessun obbligo in relazione all’introduzione di un salario minimo. L’unico vincolo sarà quello del monitoraggio, vale a dire che per legge occorrerà verificare se davvero le condizioni attuali siano sufficienti a garantire salari adeguati.

Le medie europee

Anche nell’ottica del salario minimo, diverse economie europee presentano soglie ben lontane dallo stesso stipendio medio dei lavoratori italiani. La retribuzione minima maggiore si trova in paesi dell’area del centro Europa come Lussemburgo (2.387 euro mensili), Germania (1.987) e Belgio (1.955). Importi minori si registrano invece nelle zone più orientali dell’Unione: Romania (606,12), Ungheria (578,74) e Bulgaria (398,81). In sei Paesi dell’Ue si superano i 1.500 euro al mese, in due lo stipendio è compreso tra i mille e i 1.500 mentre sono 14 gli stati che registrano un salario minimo inferiore ai mille euro. Sono cinque infine i Paesi in cui non è presente questa misura: Danimarca, Svezia, Finlandia, Austria e Italia.

La settimana corta

Nel frattempo, si fa sempre più strada il modello della settimana corta. Meno giorni in ufficio, dal lunedì al giovedì, ma a parità di salario. Alcune aziende italiane stanno iniziando a sperimentarlo. Dopo Intesa Sanpaolo, con uno schema basato su nove ore giornaliere e la possibilità di lavorare quattro giorni a settimana, un’altra pioniera è stata Luxottica, che ha lanciato la prima iniziativa dal nome Time4you: venti settimane di prova, iniziate dal primo aprile scorso e in conclusione a dicembre. Sarà su adesione volontaria, e i risultati saranno da monitorare per verificare la fattibilità di una settimana accorciata. Tecnicamente, ha fatto sapere l’azienda, ci si regolerà così: saranno scalati cinque dei venti venerdì liberi dai permessi retribuiti, mentre gli altri quindici saranno a carico del datore di lavoro. Lamborghini è sulla stessa strada. Ha da poco avviato un nuovo orario basato su una settimana da 33 ore e mezzo.

I riflessi sulla produttività

L’idea è allettante, soprattutto perché – almeno nelle attese – potrebbe diventare un volano per la produttività. Ma cosa accadrà ai salari, se le ore lavorate diminuiranno? Caleranno ulteriormente, oppure resteranno fermi, mentre diminuisce il tempo passato a lavorare? Solo l’esperienza dei nuovi modelli lo potrà dire. Quello che è certo è che il fattore chiave, anche per decidere questo, sarà la produttività del lavoro stessa. Un terreno su cui occorre accelerare, anche in vista di un possibile recupero del potere d’acquisto. Perché quello della produttività ai minimi resta uno dei malanni del Mercato del lavoro italiano, nonostante i tassi di occupazione siano aumentati, con quote di disoccupazione ai minimi storici e inferiori al 7%.

Gli effetti sulle retribuzioni

La produttività è definita come «l’efficienza dell’impiego nel processo di produzione dei fattori primari, lavoro e capitale, ed è considerata un indicatore chiave di crescita economica e competitività, anche ai fini della valutazione della performance economica nei confronti internazionali». Si comprende dunque come sia di fondamentale importanza anche sul piano delle retribuzioni. Nell’intero periodo 1995-2022, la produttività del lavoro ha registrato una crescita media annua dello 0,4%, derivante da un incremento medio del valore aggiunto pari allo 0,8% e delle ore lavorate pari a 0,4% (ISTAT). Tassi di incremento più in linea con la media europea sono stati registrati dalla Francia (1%) e dalla Germania (1,3%). Anche in Spagna si riscontra un tasso di crescita della produttività (+0,6%) più basso della media europea ma lievemente superiore a quello dell’Italia.

©

📸 Credits: Canva

Articolo tratto dal numero del 15 settembre 2024 de il Bollettino. Abbonati!